化学療法部門は、抗がん剤などの薬物治療を専門とする診療部門です。

全てのがんを対象とした治療を行っています。

- HOME

- 診療科のご案内

- 中央診療部門、管理運営部門など

- 腫瘍センター

- 診療体制

- 部門のご紹介

腫瘍センター

部門のご紹介

化学療法部門

詳しくはコチラ

化学療法部門では抗がん剤や分子標的薬による薬物療法を専門に行っています。

対象となる疾患は、消化器(胃がん・大腸がん・膵がんなど)、乳がん、原発不明がんなど様々で、各診療科と連携しながら薬物療法を行っています。

久留米大学病院では外来と入院で化学療法を行っています。

対象となる疾患は、消化器(胃がん・大腸がん・膵がんなど)、乳がん、原発不明がんなど様々で、各診療科と連携しながら薬物療法を行っています。

久留米大学病院では外来と入院で化学療法を行っています。

化学療法部門目標

現在、日本では国の政策として質の高いがん診療がどこにいても受けられるよう地域の診療所、病院が連携しながら、がん診療を行うシステムを構築しています。久留米大学病院も「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受け、特に筑後地区でのがん診療を支える中心的施設として地域の医療機関、そして「都道府県がん診療連携拠点病院」である九州大学病院や九州がんセンターと密に連携をとり、がん診療にあたっています。

質が高く、効率の良いがん診療を行うには、地域医療の連携充実・発展が不可欠であり、その一環として、化学療法部門は抗がん剤、分子標的治療薬などの薬物療法に関して、エビデンスに基づいた標準治療を地域の先生方と密に連携をとりながら行ってまいります。

さらに、久留米大学から新しいがん治療のエビデンスが発信できるように臨床試験や治験にも積極的に取り組んでいきます。

以上、化学療法部門ではスタッフ一同、がん患者さんに少しでも貢献できるように全力を尽くしてまいります。

外来治療センター

外来で化学療法を行う施設です。

これまでがんの化学療法は入院して治療を行うことが一般的でしたが、近年、がん化学療法は患者さんのQuality of Lifeの向上、医療コストの削減、医療効率の向上をはかるため、入院治療から外来治療主体へと移行してきました。

今では外来でも安全にがん治療を受けることができ、患者さんは自宅で普通の生活を送り、ご家族の心身両面の援助を受けながら、がん治療を受けることが可能になりました。

このため患者さんに安全かつ安心な治療を提供するため久留米大学病院でも外来化学療法を行う「アメニティーセンター」が開設され、時代の変遷に伴い症例数は増加しています。新しい作用機序の抗がん剤が開発され、取り扱う薬剤の種類、レジメン(治療スケジュール)の数も増加し、その治療成績も飛躍的に向上しました。

現在では外来で消化器(大腸、胃、膵臓)、乳腺、造血器、婦人科、呼吸器、頭頸部、泌尿器、皮膚などの悪性腫瘍に対する化学療法を行っています。平成25年4月から「アメニティーセンター」を「外来治療センター」と名称を変更し、さらに安全で質の高い治療を行うことを目指しております。

「外来治療センター」では「がん集学治療センター」のスタッフをはじめ多くのがん治療専門医が参加し、がん治療を行っています。また、がん薬物療法に関する専門知識を有する看護師による質の高い看護、専門薬剤師による薬剤管理、無菌調製を通しての薬剤を提供しており、医師、看護師そして薬剤師が綿密に連携をとることにより、チーム医療により治療を行っております。

外来化学療法では何よりも安全管理が重要ですが、外来化学療法のレジメンは、レジメンを審査する委員会で承認を得て登録されており、登録されたレジメンは電子カルテシステムからオーダーされ、抗がん剤の投与スケジュールの過誤や過量投与の防止を厳重に行っております。治療中の患者さんの状態については常に看護師が確認していますが、稀に抗がん剤による重度のアレルギー反応や皮下への点滴漏れがおこることがあり、緊急の対応が必要となります。このような事態が生じた場合、当外来治療センターでは各科の主治医に連絡するとともに重度のアレルギーの場合は救命センター医師へ連絡するなど迅速かつ適切に対応しております。

がん集学治療センター

化学療法を専門に取り扱う入院施設です。

上記のとおり、現在では多くの患者さんの化学療法は外来で治療する時代になってきましたが、抗がん剤や分子標的治療薬を最初に投与するときに思わぬ副作用やアレルギー反応が出現することがあり、初回の治療では入院していただくことを原則としております。初回治療を行って特に副作用がない場合は、安心して外来治療に移行することができます。

さらに、遠方より来られる患者さんや、外来治療はなんとなく不安であると感じている患者さんも入院で化学療法を受けることができます。「がん集学治療センター」では、がん薬物療法の専門医や看護師が、放射線科、外科、緩和ケアチームなどの他の診療科と連携をとりながらチーム医療で治療にあたっています。

院内レジメン

レジメンとは、投与する薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画書のことです。久留米大学病院では、科学的根拠に基づき安全性と効果が十分確保された抗がん剤の治療方法を、院内レジメンとして登録し、化学療法を実施しています。院内レジメンの登録申請には、申請書と科学的根拠を示す資料の提出を院内で義務付け、レジメン認証委員会や倫理委員会等で登録を審議されます。

また、久留米大学病院には、がん薬物療法に精通した「がん薬物療法認定薬剤師」が常勤しており、患者さんに安全な薬物療法を受けてもらえるよう努力しています。

放射線治療部門

放射線治療は、切らずに治す治療法です。

手術・抗がん剤と並ぶ悪性腫瘍の3大治療法のひとつです。

詳しくはコチラ

がん治療は、手術・放射線療法という局所療法と、化学療法・分子標的治療・免疫療法という全身療法に分けられますが、現在はこれらの組み合わせによる集学的治療が主体となり、放射線療法が活躍できる分野も広がってきました。

放射線療法は、

- 患部の機能・形態の温存に優れている

- (例外はあるものの)いかなる部位においても治療が可能である

- 合併症が少なく、高齢者にも適応できる

という利点がある一方、長期生存が可能な場合における合併症・二次がんの問題等も考慮しなければなりません。

近年、IT技術の大いなる発展によって、放射線療法の技術は加速度的に発展しました。

数年前までは放射線療法が可能な臓器も限られていましたが、現在は悪性リンパ腫・脳腫瘍・頭頸部がん・肺がん・乳がん・食道がん・膵臓がん・子宮がん・前立腺がんなど、画像で確認されるほとんどの腫瘍は、放射線療法の適応になります。

放射線療法は、CT治療計画装置を用いた治療方法を基本に、IMRT(強度変調放射線治療)、IGRT(イメージガイド下放射線治療)、定位照射(体幹部・頭頚部)、ブラキセラピー、トモセラピー、粒子線治療など多岐にわたります。

放射線腫瘍センターについて

久留米大学病院では、2018年10月新たに「放射線腫瘍センター」を開設し、放射線治療に特化したスタッフ(医師・物理士・品質管理士・放射線技師・看護師・受付・補助員)で、適切な医療を提供いたします。

粒子線治療以外は国民健康保険で認められていますが、特殊な治療については疾患が決められている場合もあります。

久留米大学病院放射線腫瘍センターでは、3次元治療計画によるX線治療を主に、IMRT、前立腺がんのブラキセラピーを行っています。また、適応を決めて温熱治療も行っています。

温熱療法(ハイパーサーミア)について

サーモトロンRF-8 GR-edition(山本ビニタ社製)を導入し、温熱療法を行っています。

当院では、進行期がんに対して化学療法や放射線療法を併用して行うことを基本にしています。

脳・眼など病気の場所や状態によっては、診察時に受けることができないと判断することもあります。

以下の項目に該当する方は温熱療法ができません。

- ステントなど金属が体内に入っている方

- ペースメーカーが入っている方

- 妊娠中の方

- 全身状態が悪い方

- 意思疎通ができない方

がん治療 -重粒子線治療-

粒子線治療には陽子線治療と重粒子線治療とがあり、陽子線は水素イオンを、重粒子線は炭素イオンを利用しています。ピンポイントで病巣にダメージを与えることができる重粒子線治療は、周囲の正常細胞へのダメージ(=副作用)を最小限に抑えることができます。

腫瘍病巣に対し、優れた線量の集中性と高い生物学的効果を合わせもち、従来の放射線治療の概念と異なる治療方法なのです。

久留米大学病院は、平成25年5月に開院した鳥栖の九州国際重粒子線がん治療センター(HIMAT)と平成24年8月に医療機能連携協定を結びました。また、放射線科外来の中に粒子線治療相談外来を設置し、各種疾患に関する粒子線治療の相談を受けています(完全予約制)。

緩和ケア部門

緩和ケア部門では、がんなどの悪性腫瘍と診断された患者さんとそのご家族に対して、専門知識・技術を持つ様々な職種の医療者がチームとして“苦痛やつらさ”の軽減に努めます。

詳しくはコチラ

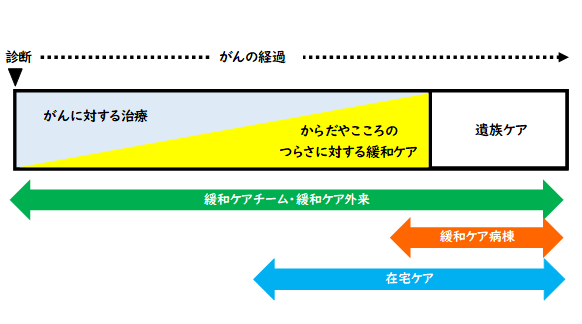

緩和ケアとは?

がんなどの生命を脅かす病気に関連する問題に直面している患者さんとそのご家族に対して、病気がわかった時点から、痛み、だるさ、息苦しさなどのからだの問題 や 眠れない、不安、気分の落ち込み、イライラなどのこころの問題、仕事や退院後の日常生活への不安などの社会的問題、生きる意味への問いかけなどスピリチュアルな問題などに取り組みます。問題を的確に評価し、大きな障害にならないよう予防・緩和対応を行い、患者さんとご家族の生活の質が改善することを目的とした取り組みです。

【2002年 世界保健機構(WHO)による緩和ケア定義の意訳】

緩和ケアは、病気の時期に関係なく、患者さんとご家族がつらいと感じた時から受けることができます。

現在行われている治療と並行して行うこともできます。

現在行われている治療と並行して行うこともできます。

緩和ケアセンター

久留米大学病院で緩和ケアを受ける場合

- 緩和ケア外来

通院で治療を受けておられる方、自宅で療養されている方が対象です。

- 緩和ケアチーム

当院に入院し治療や療養をされている方が対象です。

退院後は緩和ケア外来にて継続して緩和ケアを受けていただくこともできます。

上記2つの方法があります。

また、「緩和ケアのことを知りたい」「これからどうしたらいいのか、どうなっていくのか不安」「相談にのってほしい」などありましたら、緩和ケア認定看護師・がん看護専門看護師による面談(がん看護外来)も行っていますので、お気軽にご利用ください。

緩和ケアおよびがん看護外来ではゆっくりとお話ができるように予約制としております。

まずは主治医または看護師へお伝えください。

| 医師 | 痛み、息苦しさ、だるさなどの身体のつらい症状、不安、不眠、気分の落ち込みなどこころのつらさの緩和を担当します。 |

|---|---|

| 看護師 | 患者さんやご家族の思いを大切に、身体や心のつらさが緩和できるよう病棟スタッフや関連する医療チームと協働しながらケアにあたります。また、治療や生活などへの不安や気がかりな事へのサポートも行います。 |

| 薬剤師 | お薬を安心して飲めるように効果や副作用について説明します。 症状を和らげるお薬について考えたり、可能なかぎり工夫して飲みやすくします。 |

| 医療ソーシャルワーカー | 患者さんの療養生活を支援します。 生活に関する様々な不安や悩みについて相談にのっています。 |

| がん専門相談員 | がん相談支援センターに所属する看護師です。 がんに関する情報提供や個別の相談に対応しています。 |

| 管理栄養士 | 患者さんの食べたいもの、食べやすいものを伺い、その要望に出来るだけ沿った食事が提供できるよう、工夫します。 |

| 理学・作業療法士 | 治療によって低下した筋力や関節が硬くなったことで日常生活に支障をきたします。そこで楽に生活ができるよう予防・改善を行います。 |

緩和ケア研修会修了者一覧

がん対策推進基本計画において「がんと診断された時からの緩和ケア実施」が掲げられ、がん診療に携わる全ての医療従事者が、精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう、基本的な緩和ケアを理解することが求められています。

当院においても日本緩和医療学会のプログラム(PEACE PROJECT)に準拠した内容で実施しています。

-

緩和ケア研修会受講者一覧

(令和4年7月8日現在)

連絡先

| 緩和ケア外来 | TEL:0942-31-7661 |

|---|---|

| 緩和ケア全般に関すること | TEL:0942-27-7638 |

診断部門

診断部門では、診断技術を導入し、専門医がより迅速で正確な診断を行うことで、よりよい治療方針を導き出します。

詳しくはコチラ

診断部門では、より正確な診断で患者さんの治療方針を決定する役割を担います。

病理部

病理診断は臨床診断および治療方針に深く関わります。

久留米大学病院の病理部は病理学講座の協力のもと、医師と臨床検査技師が連携し、病理組織診断や術中迅速組織診断、細胞診断、病理解剖などの業務に携わっています。

正確な診断で、よりよい治療に貢献できるよう努めています。

また、本院以外の施設のがん関連の免疫組織化学の依頼にも応えており、地域のがん診療に貢献しています。

画像診断センター

レントゲン検査や透視検査を行っています。

また、高性能なCT・MRI装置による詳細な検査も行っており、撮影された画像は放射線科医による読影が行われます。

消化器病センター

内視鏡検査やエコー検査に関する診断部門が併設されており、消化器疾患(食道から肛門までの消化管と肝臓や膵臓などの病気)に対して、診断と治療を行っています。